INÉDIT - LA MORT DU CONTREBANDIER

- Par Erick FANTIN

- Le 16/07/2021

- Dans Vieux papiers

- 0 commentaire

C'est une affaire qui ne fit pas grand bruit à l'époque où elle se déroula

mais qui prit, suite à l'enquête des médias,

une toute autre tournure.

Une affaire de contrebandiers qui aurait pu en rester au stade de fait divers

s'il n'y avait eu mort d'homme.

Malheureusement, lorsque un journaliste du "Midi Socialiste" souhaita obtenir des témoignages

pour écrire son article, nombre de zones d'ombre apparurent.

Entre faux témoignages supposés, bavures policières, tentatives d'étouffement de l'affaire...,

entrez dans ce qui restera comme "la mort du contrebandier" à Saissac.

Nous sommes en 1909 !

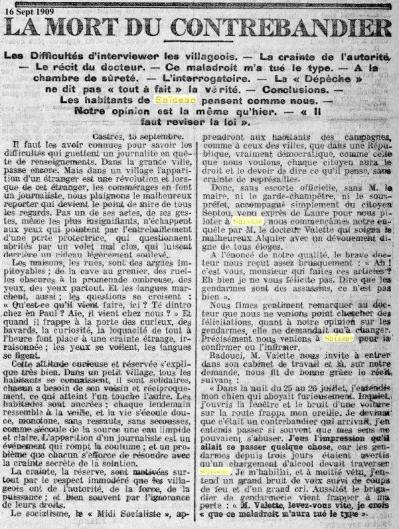

LA MORT DU CONTREBANDIER

Le Midi socialiste - 16 Septembre 1909

Les Difficultés d’interviewer les villageois.

La crainte de l’autorité.

Le récit du docteur.

Ce maladroit m’a tué le type.

A la chambre de sûreté.

L’interrogatoire.

La «Dépêche» ne dit pas «tout à fait» la vérité.

Conclusions.

Les habitants de Saïssac pensent comme nous.

Notre opinion est la même qu’hier.

« Il faut reviser la loi ».

Castres, 15 septembre.

Il faut les avoïr connues pour savoir les difficultés qui guettaient un journalite en quête de renseignements. Dans la grande ville, passe encore. Mais dans un village l’apparition d’un étranger est une révolution et lors que de cet étranger, les commérages en font un journaliste, nous plaignons le malheureux reporter qui devient le point de mire de tous les regards. Pas un de ses actes, de ses gestes, même les plus insignifiants, n’échappent aux yeux qui pointent par l'entrebaillement d’une porte protectrice, qui questionnent abrités par un volet mal clos, qui luisent derrière un rideau légèrement soulevé..

Les maisons, les rues, sont des argues impitoyables ; de la cave au grenier, des ruelles obscures à la promenade ombreuse, des yeux, des yeux partout. Et les langues marchent, aussi ; les questions se croisent : « Qu’est-ce qu’il vient faire, ici ? Té dintro chez èm Paul ? Aïe, il vient chez nous ?» Et quand il frappe à la porte des curieux, des bavards, la curiosité, la loquacité de tout à l’heure font place à une crainte étrange, irraisonnée ; les yeux se voilent, les langues se figent.

Cette attitude curieuse et réservée s’explique très bien. Dans un petit village, tous les habitants se connaissent, il sont solidaires, chacun a besoin de son voisin et réciproquement, ce qui atteint l’un touche l'autre. Les habitudes sont ancrées ; chaque lendemain ressemble à la veille, et la vie s’écoule douce, monotone, sans ressauts, sans secousses, comme s'écoule de la source une eau limpide et claire. L’apparition d’un journaliste est un événement qui rompt la coutume ; et un problème que chacun s’efforce de résoudre avec la crainte secrète de la solution.

La crainte, la réserve, sont motivées surtout par le respect immodéré que les villageois ont de l’autorité, de la force, de la puissance ; et bien souvent par l'ignorance de leurs droits.

Le socialisme, le « Midi Socialiste », apprendront aux habitants des campagnes, comme à ceux des villes, que dans une République, vraiment démocratique, comme celle que nous voulons, chaque citoyen aura le droit et le devoir de dire ce qu’il pense, sans crainte de représailles.

Donc, sans escorte officielle, sans M. le maire, ni le garde-champêtre, ni le sous-préfet, accompagné simplement du citoyen Septou, venu exprès de Laure pour nous piloter à Saïssac, nous commençâmes notre «enquête par M. le docteur Valette qui soigna le malheureux Alquier avec un dévouement digne de tous éloges.

A l’énoncé de notre qualité, le brave docteur nous reçut assez brusquement : « Ah ! c’est vous, monsieur qui faites ces articles"? Eh bien je ne vous félicite pas. Dire que les gendarmes sont des assassins, ce n’est pas bien ».

Nous fîmes gentiment remarquer au docteur que nous ne venions point chercher des félicitations, quant à notre opinion sur les gendarmes, elle ne demandait qu’a changer. Précisément nous venions à Saïssac pour la confirmer ou l'infirmer.

Radouci, M. Valette nous invite à entrer dans son cabinet de travail et là, sur notre demande, nous fit de bonne grâce le récit suivant :

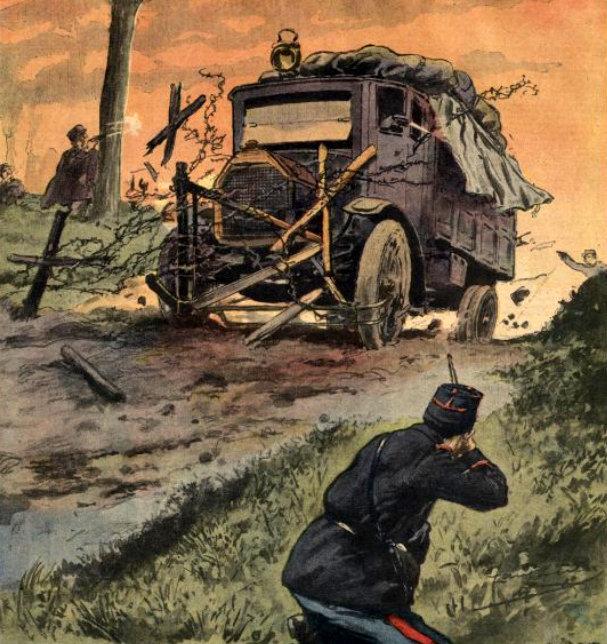

« Dans la nuit du 25 au 26 juillet, j'entendis mon chien qui aboyait furieusement. Inquiet, j’ouvris là fenêtre et le bruit d’une voiture sur la route frappa mon oreille. Je devinai que c’était un contrebandier qui arrivait, j’en entends passer si souvent que mes sens ne pouvaient s’abuser. J’eus l’impression qu’il allait se passer quelque chose, car les gendarmes depuis trois jours étaient avertis qu’un chargement d’alcool devait traverser Saïssac. Je m’habillai, et à moitié vêtu, j’entend un grand bruit de voix suivi de coups de feu et d’un grand cri. Aussitôt le brigadier de gendarmerie vient frapper à ma porte : « M. Valette, levez-vous vite!, je crois « que ce maladroit m’aura tué le type ».

« Je descends à la hâte et je trouve un homme allongé sur la route, la moitié du corps engagée sous le talon de la jardinière et touchant une roue, un bras replié sous le côté entre le corps et le sol, cet homme, c’était Alquier. Il geignait et ne faisait aucun mouvement. Aidé de gens de Saïssac, accourus au bruit, je le fis transporter à l’hôtel Vassal, sur le charriot de M. Marty, cantonnier en retraite, et cela malgré la demande du brigadier de gendarmerie Escande qui désirait faire porter le contrebandier à la Chambre de Sûreté. A l'hôtel je déshabillai le malade et constatai qu’il n’avait aucune blessure extérieure, je lui donnai les soins que nécessitait son état, lui plaçai des sangsues et le jeudi 29 juillet, Alquier était transféré de l’hôtel à la gendarmerie où je lui donnai mes soins jusqu'à sa mort. Voilà, quel est mon rôle dans cette affaire, j'ajoute que les gendarmes ont été très corrects, qu’il n’y a pas eu guet-apens, et qu’ils n’ont pas marchandé leurs bons soins à Alquier.».

Voilà, reproduit impartialement, le récit de M. le docteur Valette.

L’interview ne finit pas la et nous posâmes au docteur quelques questions auxquelles il se fit un évident plaisir de répondre :

D. — A votre avis, monsieur le docteur, les gendarmes n’ont pas tendu un guet-apens à Alquier ?

R. — Non, et je vous affirme que si j avais su qu’ils tendissent un guet-apens, j'aurais pris ma canne et mon chapeau et serais allé au-devant du contrebandier l’avertir.

D. — Ce sentiment vous honore, docteur, mais pourtant le fait que les gendarmes se sont, divisés et cachés en deux endroits différents, sur le passage du fraudeur, constitue, selon nous, une embuscade, un guet-apens.

R. — Non, ce n’est pas un guet-apens.

Les lecteurs apprécieront et jugeront.

D. — Et les gendarmes, ont-ils fait les sommations d’usage ?

R. — Oui, ils ont fait une sommation, je l’ai entendue.

D. — Ils n’en ont fait qu’une? mais la loi recommande d’en faire trois?

R. — Ah! ils n’ont pas eu le temps, le contrebandier se serait sauvé.

D. — Mais ils ont eu le temps de tirer, et vu l’escarpement de la route et l’état des lieux, un cheval ne peut que marcher au pas, dont il suffisait, comme nous l’avons dit de tendre la main pour cueillir le chargement?

R. — Ah! vous croyez, monsieur le journaliste, que ce soit si facile que ça? C’est que les gaillards qui conduisent les voitures sont parfois des chemineaux, des repris de justice qui ne reculent devant rien et qui tueraient un gendarme, comme une mouche. Oh ! si les gendarmes avaient su que ce fût le grand Alquier qui menait le chargement, je suis certain qu’ils n'auratent pas tiré. Mais ils ont eu peur.

D. — Très bien, docteur, nous sommes du même avis, les gendarmes ont eu peur, ils se sont affolés et leur frousse a fait une victime.

Mais M. Valette reprend aussitôt : « Les coups de feu, qui ont été tirés sur le cheval, constituent ce que les agents eux-mêmes appellent « le coup classique ».

B. — Le: coup classique?

R. — Cest la règle ordinaire, pour les gabelous ou les gendarmes, qui arrêtent la raude; ils tirent sur le cheval, le fraudeur se sauve et le chargement est pris. C'est le coup classique. Il est très avantageux pour les contrebandiers qui n'ont rien à craindre pour eux-mêmes.

D. — A moins que la balle égarée du revolver d’un gendarme, affolé, ne vienne arrêter le fuyard?

R. — Oh! rien à craindre, ils tirent toujours aux jambes du cheval.

Après cette réponse lapidaire, nous demandons à M. Valette :

B. — Connaissez-vous le nombre de balles tirées?

R. — Oui, je sais qu’il en manquait quatre au revolver d'un gendarme.

D. — Bien, mais la « Dépêche » affirme « mordicus » qu’il n’en a été tirées que trois?

R. — Oh! la « Dépêche » ne dit pas tout à fait la vérité.

D. — Docteur, ce « tout à fait » est admirable, c'est un joyau!

R. — Les journalistes vous êtes tous les mêmes, vous brodez, vous brodez! et le bon docteur' continue « le Midi Socialiste » a dit la vérité. sauf en ce qui concerne les blessures d’Alquier et l'inhumanité des gendarmes.

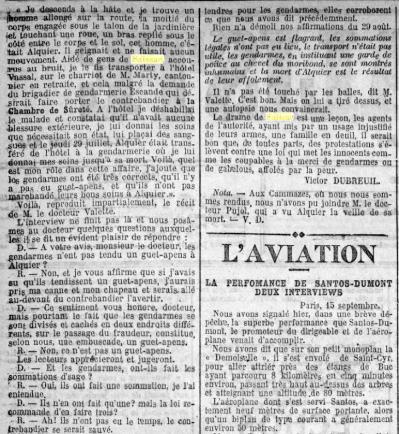

D. — Alors, Alquier n’a pas été atteint par les balles?

R. — J’affirme que non.

D. — A sa mort, Alquier avait la tête noire et énorme; cette inflammation ne serait-elle pas le produit d’une infection causée par l'éraflure d’une halle sur le cuir chevelu?

R. — Non, point d'éraflure, l'inflammation, l'infection de la tête sont inhérentes à «l’urémie».

Là-dessus. M. Valette nous fait une dissertation scientifique que nous avons suivie avec plaisir, mais qui serait sans intérêts pour le lecteur.

D. — La voiture est-elle passée sur le corps d’Alquier?

R. — Je ne le crois pas, quoique Alquier ait toujours soutenu que la voiture l’avait écrasé; Il me l’a dit à moi; je n’ai point vu sur le corps ni les pinçons, ni l’érosion qu’aurait produit la roue en prenant et en quittant le corps. Il est 'vrai que le thorax d’un homme comme Alquier peut supporter 7 à 800 kilos sans qu’il se produise de marques extérieures.

D. — Le transfert d’Alquer sur un fauteuil, de l'hotel à la gendarmerie, a-t-il hâté la mort?

R.— Oh! non, Alquier était perdu. M. le procureur de la république de Carcassonne n’était pas tranquille de savoir ce contrebandier à l’hôtel, et il fut décidé, M. Peyronnet, médecin légiste, présent, de faire transporter Alquier à Carcassonne sur une voiture d’ambulance.

Le lendemain la voiture d’ambulance n’étant pas disponible, je refusai le transfert d’Alquier sur une voiture ordinaire, et sur les insistances du brigadier de gendarmerie qui offrit un appartement inoccupé à la caserne, je consentis au déménagement.

D. — Mais enfin si Alquier était perdu quelle nécessité y avait-il de le transporter d’un endroit à un autre?

R. —C’est qu’il serait mieux, plus tranquille à la gendarmerie qu’à l’hôtel.

D. — Cela ne parait pas certain?

R. — Pourtant cela -st.

D.— Que disait Alquier aux gendarmes de planton? Ne les invectivait-il pas?

R. — II était d’accord avec eux, surtout avec un nouveau venu de Carcassonne, qui était très gentil, Alquier préférait pour ses besoins s’adresser aux factionnaires, qu’à ceux qui le soignaient.

Il insulta, un jour, le brigadier; il l’appelait assassin! canaille! mais c’était dans une crise de colère, de rage, dont il n’était pas responsable.

D. — Que pensent les gens de Saïssac de cette affaire?

R. — Eh! Eh! les gens de Saïssac, il y en a de tous; il y en a qui pensent comme moi, d’autres qui pensent comme vous.

D. — Enfin, monsieur Valette, la conclusion de notre entretien est que Alquier a été victime de sa profession; que le monde s’est bien conduit et que lui seul a eu le tort, celui de mourir.

R. — Oui, Alquier a été victime de la fatalité, la fatalité, monsieur, c'est inévitable.

D. — Parfaitement, surtout la fatalité guidée par les gendarmes.

Et sur ces paroles, nous quittons M. Valette, qui, avant de partir, nous jette ce mot délicieux qui est tout un poème : "Il aurait mieux valu ne jamais rien dire là-dessus."

Nous avons impartialement reproduit notre entretien avec M. le docteur Valette, nous ne le faisons suivre d'aucun commentaire, les lecteurs du "Midi Socialiste" jugeront.

Nous ajoutons que M. Valette nous avait priés de ne point le citer dans notre relation, nous lui présentons des excuses pour notre indiscrétion.

Nous avons interrogé d'autres personnes à Saissac, nous ne voulons pas les nommer celles là, parce qu'elles ne sont pas puissantes et que leurs déclarations ne sont pas précisément tendres pour les gendarmes, elles corroborent ce que nous avons dit précédemment.

Rien n’a démoli nos affirmations du 29 août.

La guet-apens est flagrant, les sommations légales n’ont pas eu lieu, le transport n'était pas utile, les gendarmes, en instituant une garde de police au chevet du moribond, se sont montrés inhumains et la mort d’Alquier est le résultat de leur affolement.

Il n’a pas été touché par les balles, dit M. Valette. C’est bon. Mais on lui a tiré dessus, et une autopsie nous convaincrait.

Le drame de Saïssac est une leçon, les agents de l’autorité, ayant mis par un usage injustifié de leurs armes, une famille en deuil, il serait bon que, de toutes parts, des protestations s’élèvent contre une loi qui met les innocents comme les coupables à la merci de gendarmes ou de gabelous, affolés par la peur.

Victor DUBREUIL.

Nota. — Aux Cammazes, où nous nous sommes rendus, nous n’avons pu joindre M. le docteur Pujol, qui a vu Alquier la veille de sa mort.

Ajouter un commentaire

Français

Français